Diesmal auf der Tagesordnung: Wie geht’s weiter mit den Wiener Bezirksmuseen? Und was plant die Stadt eigentlich gegen rassistische Straßennamen zu tun?

Kurz zusammen gefasst: In beiden Fällen bleiben viele Fragen offen:

Ad 1, Bezirksmuseen:

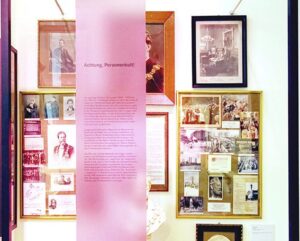

Mit 2020 wurde ein neuer Relaunch der Wiener Bezirksmuseen gestartet. Ursprünglich auf 3 Jahre beschränkt wurden die Mittel für die Wiener Bezirksmuseen unter dem Label „Bezirksmuseen Reloaded“ beinahe verdoppelt. Dafür wurde im Wien Museum eine Stabstelle eingerichtet, und drei Curatorial Fellows eingestellt. Im Frühjahr 2023 sollte entschieden werden ob und in welcher Weise „Bezirksmuseum Reloaded“ weiter geht.

Mit 2020 wurde ein neuer Relaunch der Wiener Bezirksmuseen gestartet. Ursprünglich auf 3 Jahre beschränkt wurden die Mittel für die Wiener Bezirksmuseen unter dem Label „Bezirksmuseen Reloaded“ beinahe verdoppelt. Dafür wurde im Wien Museum eine Stabstelle eingerichtet, und drei Curatorial Fellows eingestellt. Im Frühjahr 2023 sollte entschieden werden ob und in welcher Weise „Bezirksmuseum Reloaded“ weiter geht.

Ohne öffentliche Evaluierung war nun der Akt am Tisch, der die Mittel für die Bezirksmuseen insgesamt dem WIEN MUSEUM zuweist. Von dort sollen sie dann weiter verteilt werden.

Schon im Vorfeld zum dies-monatigen Ausschuss wurde die Debatte um die Strukturänderung in den Wiener Bezirksmuseen öffentlich

Der Hintergrund: Ursprünglich entstanden sind die Wiener Bezirksmuseen als Sammlungen von Lehrern zur Unterstützung ihres Unterrichts am Beginn des letzten Jahrhunderts. Die erste Strukturerneuerung gab es 1936. Da wurden die Museen in „Heimatmuseen“ umbenannt und teilweise zusammengelegt. Ab jetzt galt nur mehr als Museum, was durch einen Verein betreut wurde. Um die vielen unterschiedlichen Vereine zusammenzuführen gründete sich 1964 die „Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen“. Diese koordiniert die Förderungen und unterstützt die größtenteils ehrenamtlich arbeitenden 29 Bezirks- und Sondermuseen in Wien für spezifische Projekte.

Nachdem die „zentralen Fördermittel“ (von der MA7) aufgeteilt auf 23 Museen recht gering sind – ca 5000€ – 8000€ je nach Größe des jeweiligen Museums -haben die einzelnen Vereine zusätzlich Museums-Unterstützungsvereine, die mit Spenden aushelfen. Diese „Freunde des Bezirksmuseums“ sind meist in der Organisation sehr nahe an die Bezirksvorstehung angelehnt, und sammeln zusätzlich Spenden, um Veranstaltungen oder Infrastruktur im Bezirksmuseum zu unterstützen.

Einzelne Spezialprojekte werden auch aus Mitteln der ARGE finanziert.

„Bezirksmuseum reloaded“ hat an dieser Struktur wenig geändert.

„Ziel ist es, die Bezirks- und Sondermuseen in ihrer zivilgeschaftlichen Funktion zu belassen, aber durch unterschiedliche Formen der Professionalisierung zu gesellschaftlich relevanten Bildungs- und Kultureinrichtungen in den Bezirken weiterentwickeln. Durch die Einrichtung der Stabstelle Bezirksmuseen kann das Wien Museum nun seiner Aufgabe als Fachanstalt für die Bezirksmuseen gerecht werden.“ (Zitat aus dem Antrag des Wien Museeums)

Die Curatorial Fellows sollen die ehrenamtlichen Museen bei der Sammlungspflege, Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekten unterstützten. Darüber hinaus organisiert die Stabstelle praxisbezogene Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter:innen und soll dazu beitragen, die öffentliche Sichtbarkeit zu erhöhen. Außerdem wurden Administrative Aufgaben in der ARGE Bezirksmusen neu strukturiert.

„Bezirksmuseen Reloaded schafft den Beginn einer Professionalisierung der Institutionen ohne ihre voluntaristischen, zivilgesellschaftlichen Prinzipien einzuschränken. Dies geschieht durch die Einrichtung einer Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum/Museen der Stadt Wien.“ (Zitat aus dem Antrag des Wien Museeums)

Im Frühjahr 2023 sollte die Arbeit der letzten 3 Jahre „Bezirksmuseum Reloaded“ evaluiert werden.

Daher gab es Anfang des Jahres 2023 bei den Museumsleiter: innen Verunsicherung. Nicht zuletzt weil die Fördermittel – die Basisförderung – verspätet ausgezahlt wurde. Es war nicht klar wie und ob das Projekt „Bezirksmuseen Reloaded“ weitergeführt werden wird und vor allem unter wessen Führung die Bezirksmuseen in Zukunft stehen werden.

Daher gab es Anfang des Jahres 2023 bei den Museumsleiter: innen Verunsicherung. Nicht zuletzt weil die Fördermittel – die Basisförderung – verspätet ausgezahlt wurde. Es war nicht klar wie und ob das Projekt „Bezirksmuseen Reloaded“ weitergeführt werden wird und vor allem unter wessen Führung die Bezirksmuseen in Zukunft stehen werden.

Klar ist: es gibt tatsächlich Bedarf an Unterstützung! Die ehrenamtliche Mitarbeit hat kaum zusätzliche Kapazitäten für Inventarisierungen oder Digitalisierung des Bestands, häufig ist die Lagerung der Artefakte nicht sachgemäß möglich – dh. sie werden in Kellern gelagert. Es gibt (noch) keine gemeinsame Plattform, die auflistet, was wo zu finden ist. Außerdem sind in der aktuellen Struktur die Öffnungszeiten sehr beschränkt durchführbar – großteils weil ehrenamtliches Personal fehlt, das während der Öffnungszeiten vor Ort Aufsicht machen kann.

Tatsächlich stellt sich die Frage wie man die Bezirksmuseen fürs Publikum zugänglicher und attraktiver machen kann, ohne noch viel mehr Förderungen hineinzupumpen. Die Stadt besteht weiter auf das System der grundsätzlich ehrenamtlichen Arbeit, hat aber ein paar Posten geschaffen, die den ehrenamtlichen unter die Arme greifen sollen.

Das geht einher mit einer Strukturerneuerung: die Gelder werden fortan nur noch an das Wien Museum ausgezahlt, und von dort weiter verteilt. Die Rolle der ARGE Wiener Bezirksmuseen ist in diesem neuen System ungeklärt, ebenso wie und ob der wissenschaftliche Anspruch des historischen Museums der Stadt Wien mit den Kapazitäten der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen umgesetzt werden kann.

Was aus unserer Sicht vor allem fehlt, ist eine großes Bild: Welche Rolle sollen die Bezirksmuseen in Zukunft in Wien spielen? Welche Vermittlungsaufgaben können sie übernehmen? Sind diese mit der Programmierung des Wien Museums koordiniert? Werden die Bezirksmuseen dezentrale Ausstellungsräume des Wien Museums? Was passiert mit den lokalen Sammlungen? Das Projekt „Bezirksmuseen Reloaded“ konnte in der vorliegenden Form noch keine Antwort auf diese Fragen geben.

Weil wir das Engagement der Bezirksmuseen sehr schätzen und hoffen, dass noch eine befriedigendere Lösung als derzeit gefunden werden kann, haben wir als Grüne der Finanzierung zugestimmt.

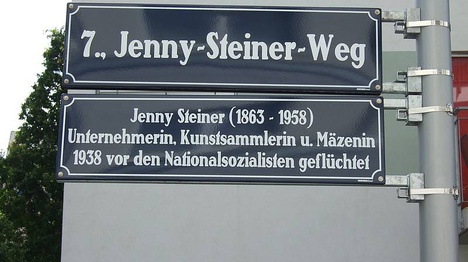

Ad 2, ein anderes trauriges Thema: rassistische und kolonialistische Straßennamen in Wien.

Als Grüne gehen wir davon aus, dass ein multikulturelle demokratische Gesellschaft gegenüber allen Bevölkerungsgruppen Respekt bewiesen sollte. Daher haben wir den dringenden Wunsch des Black Voices Volksbegehren unterstützt und einen Antrag gestellt, endlich diffamierende Straßennamen in Wien abzuändern oder zumindest nachvollziehbar zu kontextualisieren. Unser Argument:

„Rassistische und kolonialistische Straßennamen normalisieren und verfestigen die rassistische Sprache im Alltag. Derartige Straßennamen sind aus dem öffentlichen Raum zu entfernen bzw. zu kontextualisieren. Eine solche Aufarbeitung hat bei mit dem NS-Regime in Verbindung stehenden Straßennamen stattgefunden. Nun ist es an der Zeit, auch auf andere Formen der Diskriminierung im öffentlichen Raum zu achten und entsprechend zu reagieren. Nord-Süd-Beziehungen und globale Ungleichheiten haben ihre Wurzeln im europäischen Kolonialismus. Auch rassistische Narrative wie etwa jenes vom „unfähigen Entwicklungsland“ sind einer mangelnden Auseinandersetzung mit der Verantwortung Europas an der Versklavung und Ermordung von Millionen von Menschen sowie deren gesellschaftlichen Auswirkungen, bis in die Gegenwart reichend, geschuldet.“

Ein Antrag muss innerhalb von 2 Monaten bearbeitet werden. Daher stand auf dieser Tagesordung der grüne Antrag und der Antwortbrief der Stadträtin. Man könnte ihn als Affront werten! Der Text lautet

„Dieser Antrag wurde hiermit fristgerecht in Behandlung genommen. Sobald mir die diesbezüglichen Informationen der damit befassten Stellen vorliegen, werde ich dem Gemeinderatsausschuss umgehend darüber berichten.“

Auf Nachfrage erfuhren wir, dass es eh den neu erschienen Ergänzungsband zu den Straßennamen (kann man hier finden) gibt, der diese Namen kennzeichnet. Dass weiter 170 Ergänzungstafeln im Entstehen sind. Dass die MA9 die Formulierungen der Zusatztafeln nochmal prüft. Und dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt, in dem Walter Sauer und black voices eingebunden sind…(aktueller Stand der Zusatztafeln ist hier abzulesen)

Auf Nachfrage erfuhren wir, dass es eh den neu erschienen Ergänzungsband zu den Straßennamen (kann man hier finden) gibt, der diese Namen kennzeichnet. Dass weiter 170 Ergänzungstafeln im Entstehen sind. Dass die MA9 die Formulierungen der Zusatztafeln nochmal prüft. Und dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt, in dem Walter Sauer und black voices eingebunden sind…(aktueller Stand der Zusatztafeln ist hier abzulesen)

Uns ist das zu wenig, bzw zu unkonkret. Zusatztafel allein in zwei Zeilen werden nicht ausreichen. Daher haben wir den Bericht – sprich die Antwort aus dem Stadträtin Büro abglehnt.

Wir bleiben aber dran!

(Hintergrund zum Diskurs zu Straßennamen in Wien hier)

Die Akten der Reihenfolge nach.

Post Nr. 1

AZ PGL-262216-2023-KGR/GAT;

- Antrag von Mag.a Aygül Berivan Aslan, GR Nikolaus Kunrath und GR Mag.a Ursula Berner, MA betreffend „Umbenennung von rassistischen und kolonialistischen Straßennamen in Wien“.

- Bericht von Frau Kulturstadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Antrag in den Ausschuss zugewiesen: SPÖ/NEOS, GRÜ dafür; ÖVP, FPÖ: dagegen

Bericht: SPÖ/NEOS, ÖVP, FPÖ dafür; GRÜ dagegen

Post Nr. 2

AZ 307719-2023-GKU; MA 7 – 1147633-2022

Die Verkehrsfläche (SCD 06846) in 1090 Wien, im Bereich zwischen Nußdorfer Straße und Fluchtgasse, wird in „Ni-Una-Menos-Platz“ (Übersetzt: „Nicht eine weniger“; Steht für ein Zeichen gegen jede Art von Gewalt an Frauen) benannt.

Einstimmig dafür

Post Nr. 3

AZ 307764-2023-GKU; MA 7 – 1020414-2022

Die Parkanlage (SCD 20424) in 1120 Wien, im Bereich Schedifkaplatz, wird nach Franz Nekula (Oberamtsrat Franz Nekula; geb. 16. November 1924 in Wien, gest. 26. April 2011 in Wien; Beamter, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter, amtsführender Stadtrat sowie Vorsitzender des Wiener Pensionistenverbandes) in „Franz-Nekula-Park“ benannt.

SPÖ/NEOS, ÖVP dafür

GRÜ dagegen –

Hier stimmen die Grünen dagegen, weil die Bezirksrät:innen in Meidling eine Liste verdienstvoller Frauen haben, die nun endlich geehrt werden sollen. Statt auf diese Liste zuzugreifen wurde für den Park wieder auf einen – durchaus verdienstvollen – Mann zurückgegriffen. Es ist schade, dass sich die Stadt nicht an die eignen Vorgaben hält. Nach wie vor gibt es ein großes Ungleichgewicht in der öffentlichen Ehrung zwischen Frauen und Männern. Obwohl Frauen 51% der Bevölkerung ausmachen, sind nur 9% der Straßen Wiens nach Frauen benannt. Es gab schon einmal ein öffentliches Bekenntnis auch der SPÖ diesem Missverhältnis entgegenzuarbeiten und neue Verkehrsflächen vorzugsweise historisch wichtigen Frauen zu widmen. Im Einzelfall finden sich dann leider doch immer Gründe, warum ein Mann einer verdienstvollen Frau vorgezogen wird. Mit unserer Ablehnung wollen wir auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam machen.

Post Nr. 4

AZ 307836-2023-GKU; MA 7 – 813349-2021

Die Parkanlage (SCD 20622) in 1160 Wien, im Bereich Ludo-Hartmann-Platz, wird nach Arik Brauer (Arik (auch Erich) Brauer; geb. 4. Jänner 1929 Wien-Ottakring, gest. 24. Jänner 2021 Wien; Maler, Grafiker, Plastiker, Bühnenbildner, Sänger, Komponist, Tänzer und Dichter) in „Arik-Brauer-Park“ benannt.

Einstimmig dafür

Post Nr. 5

AZ 307920-2023-GKU; MA 7 – 518044-2022

Die Parkanlage (SCD 20688) in 1190 Wien, im Bereich Hungerbergstraße, wird nach Friedl Hofbauer (Friedl (eigentlich Elfriede) Hofbauer; geb. 19. Jänner 1924 Wien, gest. 22. März 2014 Wien; Schriftstellerin, Übersetzerin) in „Friedl-Hofbauer-Park“ benannt.

Einstimmig dafür

Post Nr. 6

AZ 307984-2023-GKU; MA 7 – 2087562-2022

Die GTVS Wagramer Straße 27 (Code 21999) in 1220 Wien wird in „GTVS Alte Donau“ benannt.

Einstimmig dafür

Post Nr. 7

AZ 336165-2023-GKU; MA 7 – 263297-2023

Die Förderung an die Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit für die Jahrestätigkeit in der Höhe von EUR 125.000 wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/3240/757 gegeben.

(Weiter an: Stadtsenat und Gemeinderat)

Einstimmig dafür

Post Nr. 8

AZ 334037-2023-GKU; MA 7 – 239654-2023

Die Förderungen an die nachfolgend genannten Fördernehmer*innen für die Förderung für ukrainische Wissenschaftler*innen in Wien in der Höhe von insgesamt EUR 270.000 werden gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt:

| Nr. | Fördernehmer*in | Förderung in EUR |

| 1 | Österreichische Akademie der Wissenschaften | 90.000 |

| 2 | Institut für die Wissenschaften vom Menschen | 120.000 |

| 3 | Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien (VWI) Forschung – Dokumentation – Vermittlung | 30.000 |

| 4 | 1989 – Verein zur Förderung der historischen Transformationsforschung und des Wissenstransfers | 30.000 |

| Summe | 270.000 |

Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/2891/757 gegeben.

(Weiter an: Stadtsenat und Gemeinderat)

Einstimmig dafür

Die FPÖ hatte hier kritische Anmerkungen zur Unterstützung ukrainischer Wissenschaftler. Akzeptierte aber schließlich die Vorgangsweise und stimmte daher für den Antrag.

Post Nr. 9

AZ 397016-2023-GKU; MA 7 – 364507-2023

Die Förderung an die Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts Museen der Stadt Wien für Bezirksmuseen Reloaded in der Höhe von EUR 503.000 wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/3400/781 gegeben.

(Weiter an: Stadtsenat und Gemeinderat)

Einstimmig dafür

Die Debatte dazu habe ich eingangs zusammengefasst.

Post Nr. 10

AZ 340820-2023-GKU; MA 7 – 314138-2023

- A) Für die Förderung an das Österreichische Filmmuseum für das Filmmuseum Lab wird im Voranschlag 2023 auf Ansatz 3710, Filmförderung, Gruppe 757, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, eine erste Überschreitung in Höhe von EUR 65.000 genehmigt, die in Minderauszahlungen auf Ansatz 3819, Sonstige kulturelle Maßnahmen, Gruppe 777, Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, mit EUR 65.000 zu decken ist.

- B) Die Förderung an das Österreichische Filmmuseum für das Filmmuseum Lab in der Höhe von EUR 175.000 wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist vorbehaltlich der Genehmigung des Punktes A im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/3710/757 gegeben.

(Weiter an: Stadtsenat und Gemeinderat)

Einstimmig dafür